1日の流れ

虹の子での1日の流れをご紹介します。

基本的なタイムテーブルは同じですが、遊びやおやつの内容を工夫することで、日々の生活が彩り豊かなものになるよう、工夫を凝らしています。

学校のある日

子供の毎日の放課後をサポート

| 14:00~ | 学校が終わり次第、登所 |

| ~15:45 | 自由遊び時間 ・好きな遊び ・テーマで取り組んでる遊び (けん玉やコマウィークなど) ・公園遊び ・学校の宿題 |

| 15:45~16:15 | おやつタイム 毎日違うおやつが登場! 学年別おやつパーティーを企画したり、 班ごとに手作りをするなど様々です |

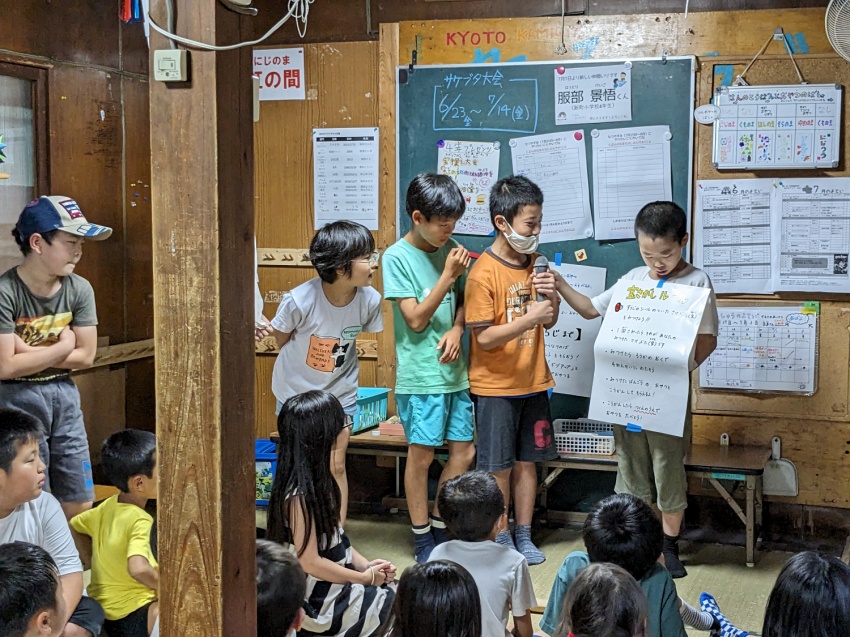

| 16:30 | 帰りの会 ・全員があつまって、連絡事項を説明します ・高学年が司会をしたり、皆で手を挙げて発表することもあります |

| 16:30~ | 自由遊び時間 お迎えや帰りの時間まで自由に遊びます ロッカーに荷物を置いて、虹の子から直接習い事へ行く子も多いです |

| ~18:00 | お迎え・一人帰り 親子で相談して、次第に1人で家に帰る子も出てきます。 |

| ~19:00 | 延長保育 延長保育の場合はお迎え必須です。 |

長期休暇

長期休みならではの「トクベツ」を織り交ぜて

| 8:00~10:00 | 登所 朝の会までは静かに宿題や読書タイム |

| 10:00 | 朝の会 今日一日の予定を発表します |

| 10:00~11:45 | 自由遊び時間 ・好きな遊び ・テーマで取り組んでる遊び (けん玉やコマウィークなど) ・公園遊び ・学校の宿題 |

| 11:45~12:15 | お昼ご飯 ・お弁当 ・虹弁(宅配お弁当) ・買い弁(コンビニで自分で買う) から選べます |

| 13:00~15:00 | 自由遊び時間 or アニメや映画タイム 懐かしのアニメなど連続モノを毎日ちょっとずつ見るなどのゆっくり時間 見ない子もいるので、自由に遊んでもOK |

| 15:00~15:30 | おやつタイム 夏はアイスやかき氷、冬はうどんなども登場! |

| 15:30~16:30 | 自由遊び |

| 16:30 | 帰りの会 |

| ~18:00 | お迎え・一人帰り |

土曜日

少人数保育デーの自由さ&イベント開催も

基本は長期休暇と同じですが、

土曜日にイベントが行われることも多く、

お休みならではの遊びも実施します。

下記は過去実施したイベントの一例です

・公園ツアー(船岡山・宝ヶ池など)

・川遊びツアー(鳴滝・高野川など)

・スケート体験

・飯盒炊飯体験

・伝統芸能鑑賞会

・山登り

・映画大会

・そうめん大会

・水鉄砲大会

・学年別の保護者懇親会

・学年別お泊り会(金曜日~土曜日)

・親子キャンプ

普段の様子

子どもが自分で登所し、帰りも自分で帰宅します

- 4月当初は学校の先生が送ってくださるところもあります。

- 慣れるまで、できるだけお迎えをしてあげてください。

登所の時間が決まっていません

- 学校から帰ってきたときがスタートとなります。

- 夏休みなどは一定登所時間を設けます。(大体朝8時半~9時)

- 帰りの時間は5時すぎ。そうじまでやって帰ります。6時までのこってもOK。

学童保育所にくる前に、学校にいきます

今、学校というところは本当に忙しいところ。子どもは大変です。

学童保育所に来る来ないの決定がだんだん子どもの意志にゆだねられてきます

- 逆に、親が休みでも、魅力があると学童にやってくるのです。

- 子どもに生活力がついてくると、わずかな放課後の時間、自分でなんとか過ごせるようになってきます。

親が子どもと対等に遊べます

高学年のわがムスメに見捨てられたおとうさんは、どうぞ虹の子でよその低学年の女の子と遊んでください。

室内・屋外・公園など遊ぶ場所は様々です

- 遊ぶ場所は室内・となりの教会(そのつど許可をもらう)・みどり公園(中立売小川角)・小川ちびっこひろば(小川通武者小路)・小川公園(上立売小川角)・御所などが基本フィールド

- 1年入学当初は道順や危険個所を教えるために指導員が連れていきますが、慣れてきたら子どもだけで移動できるようにします。

- あそび なかまとともに、カラダと心をいっぱい動かすあそびを!

- 鬼ごっこ各種 かくれんぼ各種 はさみ くつとり たすけ ドッチボール キックベース サッカー ごむとび ごっこあそび 基地づくり けんだま こままわし べーごま かまぼこおとし びーだま おはじき おおさんとり どっかん どろじゅん 陣地とり各種 ゲーム各種‥‥‥‥‥‥‥‥‥

子どもたちの自由な遊びを大切にします

- 指導員は見守ったり、一緒に遊んで遊びを発展させたり、また、指導員が遊びを意識的に教えていく場合などがあります。

子どもたちの話し合いを通して遊びを作ります

話し合いの中からみんなで遊ぶ大規模な遊びをすることもあります。そこから学び取ることはとても大きいのです。

- おもちゃ等について

土曜日や夏休みなど、特に持ってくることの制約は今のところありません。(暗黙のうちにゲームは禁止されています)が、あまりもってこないほうがいいでしょうね。 - 地域の子どもとの遊びについて

特にいつごろからとは決まっていませんが、距離的に可能な子は学童にかばんを置いて約束の時間まで許可することがあります。その日の取り組みや子どもの状況等によって指導員が判断します。地理的に遠い子どもについてはそのつど対応します。また、地域の子どもが遊びにきたときは特別の事情がないかぎり一緒に遊びにひきいれています。

- 逆に、親が休みでも、魅力があると学童にやってくるのです。

- 子どもに生活力がついてくると、わずかな放課後の時間、自分でなんとか過ごせるようになってきます。

他にもこんな取り組みをしています

- 全体を6つの班で分け、集団生活の最小単位とします。2班1グループの計3グループを作り、各種活動を行います。年2回班がえを行います。

- 高学年になると、毎週木曜日の5時以降に会議を行います。

また、高学年の代表で組織される「サマサマDX」(いわゆる各班の班リーダー)がみんなのまとめ役・相談役として位置づき、毎週水曜日の会議で行事運営のことや各班の課題、よかったことなどについて話し合っています。 - おやつは、月・火は業者オヤツ、木・土は保護者が交替で準備したもの、水は子どもの当番による手づくり、金は指導員による手づくりとなっています。宿題は夏休み以外は原則的に一斉にさせるということはありません。

- 宿題に関しては各家庭でその子の生活リズムのどこに位置付けるのかをしっかりと確認した上で取り組んでください。もちろん学童で宿題をすること自体は一向にかまいません。

- 塾・習いごと・スポーツ教室等との両立は個別指導員にご相談下さい。

生活の中で大切にしたいこと

子どもたちはいろいろな思いをもって学童にやってきます。今日は○○ちゃんとあそぼう」「きょうは△△するぞ」などの思いだけではなく、「おうちに帰りたい」「お母さんにあいたいな」などと感じることもあります。

また、学校生活という側面から見ればクラスの子の多くは家に直接帰れるわけで、それを羨ましく感じることもあるでしょう。まして遠くの学区から通う子の苦労は計り知れません。

我々指導員はそういう子どもたち一人一人のあるがままをしっかり受け止めることを大事にします。そして「自分をちゃんと認めてくれる先生や仲間がいる」と感じ、一人一人の居場所を確立できるよう働きかけます。

また、「子どもたち自身が生活をつくる」ということを大切にし、1年から6年までの幅広い人間関係の中で様々な生活場面を経験し、今や経験できなくなってきた「仲間との洗練されたあそび」や労働・物作り、また話し合いを重ねてつくる行事などを通じてかけがえのない仲間関係、本当の「生きる力」を習得できるよう努力しています。

まだまだ幼児性が抜けないかわいい1・2年生の時期、親の束縛から少し離れナマイキになって世界を広げる3・4年生の時期、親はすでに見捨てられ自立への確かな1歩を見せる5・6年生の時期‥‥‥子どもたちはいろんな場面で周囲をはらはらさせ親の心配は尽きることがありません。虹の子クラブはそんないろんな問題を子どもも親もみんなでいっしょに考えながら成長していくことができる場所です。「みんなの子ども」を「いろんな親」で育てることができる貴重なところです。